思考

小学校の個人面談に行って来ました。今日はどのようなモチベーションを与えて子供を育てるか、というお話。

1学期の通知表で、息子が初めて△を1つ付けられていました。社会科です。「思考力、問題解決力」という部分に△。…親の欲目ではなく、息子の思考力は群を抜いていて、大人顔負けな論法を使うこともあります。こどもながらに、仮説を立てて、それを披露し他者から意見をもらい、調べて納得する、という力が3年にして育っています。はて。何故思考力で△がついたのか?と不思議だった私は、その場で息子に聴きました。これ、△ついた理由に心当りはある?ママは君の思考力が段違いなのを知ってるから、不思議なんだよね、と。

息子いわく「社会で1学期、ずーっとネギの作り方を先生が話していたんだけど、肥料や土や水とか、管理の仕方を喋ってたけど、つまらないしよくわからなかったから、途中から聴いていなかったんだよね。」なるほど?話を聴かなくて注意されたの?「うん。質問されたけど、よく分かりませんって答えたら怒られた。本当に話がつまらなかったの」

…これ、思考力関係なくね?と思って、じゃあ夏休みに私がその部分カバーしようと思いました。こどもが食いつく工夫をすればいいじゃない、と思って「教科書持っておいで」と息子に言ったら「社会と理科は学校に置いて行けって全員言われたから教科書ない。ネギの話は教科書には載ってないかも」とのこと。待て待て、じゃあどうカバーすりゃいいんじゃい。そこで、今日の面談で担任に社会で何をやったか聞きました。

モチベーション

担任いわく、三年生の1学期の社会は地域のことを知る、というのがカリキュラムで、工業地帯の子は地域工業について学び農村部は米について学ぶ、というように、内容は地域によって変わるらしいです。深谷はネギ王国だからネギだそうな。でも、これ…地域を知ることは必要だけど、ネギの専門的な作り方なんて、農家の子以外食いつくか?自分には関係ないと思うタイプの子には響かないから、なおさら食いつかせる工夫が必要で、教師も力量が求められるやつじゃない?と感じました。先生も大変だわ。

なので担任の先生に、息子がつまらなくて話を聞いてなかったと言っていたことを伝えました。興味ないことをすぐ放棄したのは良くなかったと思います、と。担任の先生はここぞとばかりに息子が授業中話を聴いていないことを訴えてきました。集中力がないと。質問しても答えられないから、思考力がないと判断したと。さらに、全ての教科の学力診断グラフを見せられて、ここが平均より弱い、ここは高い、という説明をうけました。

集中力がない、最後まで話を聴くモチベーションがないのはまずい。だから息子と話をしますと。ただ知っておいてください、息子は好きなことには集中します。いつでも集中力がないわけではないんですよと。つまらない話でも、家では面白おかしく説明すれば聴きます。クイズ形式で話を進めたり、ゲームを取り入れれば飽きない子です。息子タイプは大人がうまくモチベーションを与えて楽しませると単純なので集中して聴きます。先生の手のひらで転がしてもらえたら嬉しいです、と。

例えば息子は、雷はどうして青く光るのと黄色いのがあるの?どうして雨は降るの?雨が降らない場所はどうなるの?食べ物が育たなくなるの?どうして大人は選挙に行くの?どうして税金を払うの?どうしてロシアはウクライナと戦争してるの?というような、身の回りの不思議についてしょっちゅう質問してきます。とくに後半は社会科に関する質問ですよね。私は、何でだと思う?と息子の仮説を聞き出し、答えを説明しています。どの疑問も、解説すると難しい話ばかりです。雷なんて分子結合の話ですもんね。疑問を説明する時、学問的な説明をしたら三年生は聴きませんよね。つまんないから。だから私なりに身の回りの出来事に例えて、分かるステップをかまして説明します。

ロシアとウクライナの戦争はお友達関係に例えたら理解しました。保育園の時の話です。これ、集中して聴かないと理解出来ないですが、ちゃんと最後まで聴いて「分かった!」という喜びを「学んで」いました。興味があることに一生懸命なら私は良いと思うし、平均点と比べてどうか、という評価はあまり意味がないと思うので、息子が平均より劣ることに問題があるなら、改善した方がいいことを教えてください、とお話しました。先生の反応は「まぁぶっちゃけ、小学生の社会科で覚えなきゃいけないのは地図記号と地形の読み方だけです。他は受験に関係ないので、覚えなくても良いんですけどね」という明後日の方向の発言でした。いや、受験とか何故そうなる???集中力以外の改善点が聞きたかったな。

プラス方向のモチベーション

とりあえず、これを覚えなかったらこういうことで困るから覚えろ、というマイナス方向のモチベーションを与える教え方はうちの子には響かないこと、「俺困らないから別にいい」としかならないから、これを覚えるとこんなメリットあるよ、とプラス方向のモチベーション作ると食いつくタイプなので、うまく活用してくださいと伝えました。

字がめちゃくちゃ汚くて、三年生スタート時に学年1汚なかった息子が、今は上手いと言われるように変化した秘訣を先生にシェアしました。先生は毎回、字が汚いとテストで正解を書いていてもバツになるから丁寧に書けとか、読む人を困らせるとか、マイナス方向にモチベーションを引っ張る指導をされていました。主人も同じような注意をしていましたが、効果はありませんでした。突然字が上手くなったのは、お友達が「私とどっちが硬筆上手に書けるか勝負しよう!」とゲームを持ちかけて来たからです。負けた方が勝った方のお願いを聞くゲームです。字が上手く書けたらメリットがある、このプラス方向のモチベーションでまんまと変わる単純な子なので、息子の取説としてお伝えしておきますね、と言って面談終了。

担任の先生、めっちゃメモ取ってくれてました。興味あること、好きなことに集中して、情報を取捨選択するのもまた学び。捨てない方がいい情報なら大人がうまく誘導して、楽しんで知識を身につけたら良いと思います。人間、結局好きなことをして、心地よく生きてれば花丸。いやだ、つらい、を我慢して、苦手を叱られて比較されたら、心が萎縮します。自分はダメな人間なのかなって思い始めます。イヤイヤやるからツライ。それが生きていく上で必須のことなら、楽しくやれるように誘導すればいい。その辺はその子その子の特性に合わせてバランスを取る働きかけが必要かなと思います。学校の先生に丸投げは違うから、家庭と協力して、チームで子育てすれば良いと思います。そのために、親がこういう面談で我が子の特性と取説を先生にシェアすることは必要だと私は考えます。一方的に先生の話を聴くのではなくね。学力じゃなくて、学習を通して人格を育てているのだから。

シータヒーリング

プラス方向のモチベーションは、気づきがたくさん起こります。意欲が沸きます。これって、シータヒーリングの掘り下げも同じですよね。起こったことに後悔し続けるのではなく、その出来事を学びに変える。何を得て、何を学べたか。それはまさにプラス方向のモチベーションを呼び覚ますことに他なりません。マイナス方向のモチベーションから抜け出せないのは、そこに「ねばならない」があり、自分をジャッジし続けるから。子育ては大人がこどもに働きかけ、精神的、肉体的、スピリチュアル的(魂)に成長を促すことです。同じように、セッションというのは精神と肉体と魂を育て、次のステージの自分を楽しむために在るのではないかなと思います。

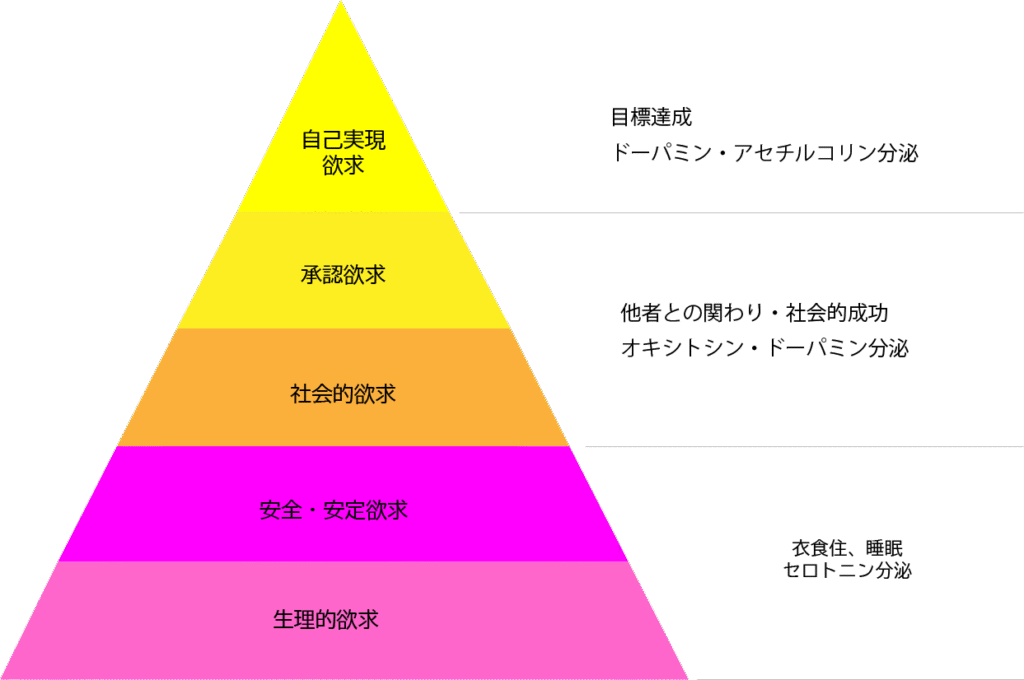

そして、人はまずセロトニンとオキシトシンの分泌が不足した状態ではいくらドーパミンがドバドバ分泌される承認欲求や社会的な成功を手にしても、幸せに離れないということを知っておいてください。お金を手に入れ、思い通りに人が動く。それは大変刺激的でしょう。でも、孤独ならオキシトシンは出ない。何かと戦い続けて成功しているならセロトニンは出ない。

ホルモンは、セロトニン⇒オキシトシン⇒ドーパミンの順番で分泌することが望ましく、人間の幸福とはセロトニンとオキシトシンで満たされた上で、ベースを整えた上で実現されるものです。優れた才能を発揮する時、敵だらけなら。才能があるからはじめのうちは「敵」なんて気にも留めずに進むけれど、心はじわじわ孤独に蝕まれていきます。どうしたら人間関係を円滑に進められて、どうしたら受け入れてもらえて、どうしたら才能を穏やかに発揮できて、どうしたら自分を許せるのか。これはホルモン分泌の順番とバランスも大切にしながら、これらの方法を知って生きることが必要だと思います。

ね、子育て中の皆さんは、この順番の必要性が分かりますよね。毒親に育てられた方は、痛いほど分かりますよね。人生の最初に安心安全と温かな愛情があったなら。それがなかった場合、社会的に成功したとしてもずっと満たされないままだということを。だから、シータヒーリングの解放は子育てとそっくりなんです。もし今子育てをしているなら、シータヒーリングは適切な養育アプローチも同時に学んでいるようなものなので、役に立つかなと思います。